Datenbank des MikAlp Projekts

Was ist Mikroplastik?

Allgemeine Informationen zu Mikro- und Nanoplastik

Definition von Mikroplastik innerhalb der EU

Was man unter Mikroplastik versteht wird in der aktuellsten Definition der EU festgelegt. Diese Definition stammt aus der EU Verordnung 2023/2055. Diese ist am 17. Oktober 2023 im Rahmen der REACH-Vorschriften in Kraft getreten.

Darin heißt es:

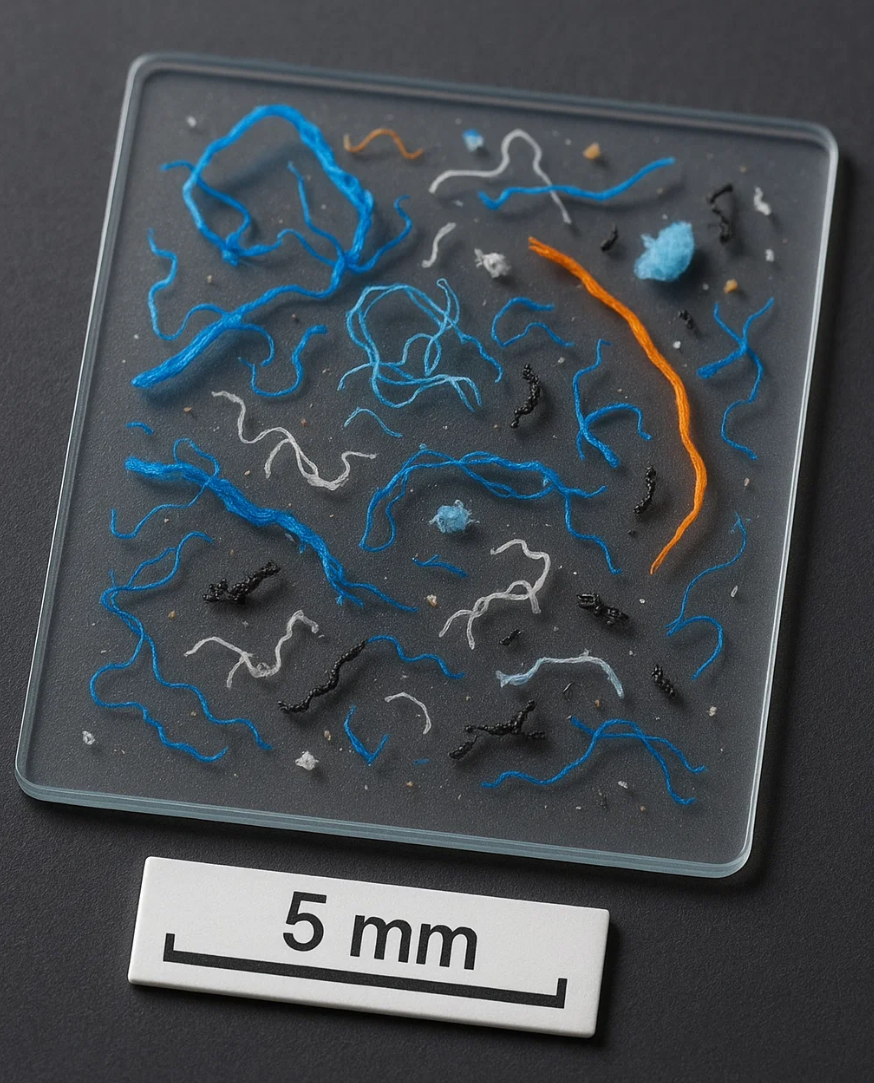

„synthetic polymer particles smaller than 5 mm that are organic, insoluble and resistant to degradation“

zu deutsch:

„synthetische Polymerpartikel, die unter 5 mm groß, organisch, wasserunlöslich und abbaustabil sind“

Des weiteren werden auch Polymerfasern von der EU als Mikroplastik definiert, wenn sie kürzer als 15mm sind und ein Längen-zu Durchmesser‑Verhältnis von größer 3 aufweisen.

Kunststoffe unterliegen dann der EU Verordnung, wenn sie zusätzlich zu den definierten Größenverhältnissen folgende Merkmale aufweisen:

– sie sind wasserunlöslich,

– abbaustabil (dies bedeutet, dass die Mikroplastik Partikel resistent gegenüber biologischem Abbau sind und daher lange in der Umwelt verbleiben),

– enthalten Kohlenstoff (organische Polymere)

– sind zu mindestens 1% synthetischen Ursprungs oder wurden chemisch verändert.

Weiterführende Informationen zu der EU Verordnung finden Sie ebenfalls in der MikAlp Datenbank unter dem Abschnitt Vorschriften und Gesetze.

Unter Mikroplastik versteht man also künstlich erzeugte oder veränderte Kunststoffpartikel, die kleiner als 5 Millimeter sind und aufgrund ihrer Größe, ihrer Resistenz gegenüber natürlicher Abbauprozesse und ihrer Unlöslichkeit sehr lange in der Umwelt verbleiben und daher als Risiko für die Gesundheit von Mensch und Umwelt angesehen werden.

Diese Partikel werden entweder absichtlich in dieser Größe produziert, dann spricht man von „primärem Mikroplastik“

oder sie bilden sich durch den mechanischen Zerfall größerer Kunststoffteile. In diesem Fall spricht man von „sekundärem Mikroplastik“

Primäres Mikroplastik

Für spezielle Anwendungen werden Kunststoffteilchen hergestellt, die direkt in die Kategorie Mikroplastik fallen. Das sind z.B. Zusätze für Schmierstoffe, Farben und Lacke, Peeling-Kügelchen (z. B. in Kosmetika wie Duschgels oder Zahnpasten), Kunststoffgranulate die als Rohstoffe für die Industrie dienen, Glitter, usw.

Sekundäres Mikroplastik

Mikroplastik entsteht z.B. auch durch die Abnutzung von Reifen und Straßenmarkierungsfarbe oder das Waschen synthetischer Kleidung. Zudem wird Plastikmüll der in die Umwelt eingebracht wurde und daher Witterungseinflüssen ausgesetzt ist mechanisch zerkleinert. Handelt es sich dabei um Polymere, die resistent gegenüber biologischem Abbau sind, werden diese durch immer weitere Zerkleinerung zu Mikroplastik und letztendlich zu Nanoplastik.

Was ist Nanoplastik?

Nanoplastik ist eine Spezialform von Mikroplastik (per Definition schließt Mikroplastik Nanoplastik mit ein). Man spricht dann von Nanoplastik wenn die Partikel kleiner 1 µm (1 Mikrometer entspricht 1000 Nanometer) sind und daher in den Nanometer (nm) Bereich fallen.

Da gesundheitsrelevante Eigenschaften wie der Eintrag in die Luft, die Aufnahme über die Lungen, die Zellgängigkeit bei Mensch, Tier und Pflanze sowie die Fähigkeit die Blut-Hirnschranke zu überwinden, im Wesentlichen von der Größe der Partikel abhängen, wurde der Begriff Nanoplastik eingeführt. Nanoplastik ist also eine Spezialform von Mikroplastik.

Besondere Herausforderungen bei der Analyse von Mikro und Nano-Plastik

Die Analytik von Mikroplastik stellt ganz besondere Anforderungen an chemische Labors. Viele Standardverfahren sind ungeeignet, da sie bei der Probenvorbereitung und Messung auf die Verwendung von Kunststoffteilen wie Behältnisse, Dichtungen, Schläuche, usw… angewiesen sind, die selbst Mikro- und Nanoplastik Partikel abgeben können. Dies kann zu falsch positiven Ergebnissen führen und muss bei der Analyse berücksichtigt werden.

Bereits beim Probenzug, der Lagerung und des Transports von Proben für die Mikroplastikanalytik muss darauf geachtet werden, dass keine Kontaminationen durch z.B. Kunststoffbehälter auftreten. Zudem muss Agglomeration, die Anlagerung an die Gefäßwände usw. vermieden werden. Damit sind viele Standardprotokolle bereits beim Probenzug ungeeignet für die Mikroplastik-Analytik.

Die Mikroplastik Proben selbst zeichnen sich durch eine sehr hohe Variabilität aus und stellen dadurch ebenfalls hohe Ansprüche an die Analytik.

– Es gibt eine Vielzahl an Kunststoffen die eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung haben. Zudem unterscheiden sich die Polymere durch weitere Eigenschaften wie dem Quervernetzungsgrad, der Länge der Polymerketten, und Zusatzstoffen wie Stabilisatoren, Füllstoffen, Farbstoffen usw.

Es tritt also eine große Variabilität bei der Zusammensetzung, den Eigenschaften und den Dimensionen von synthetischen Polymermikropartikel auf, die bei der Analytik berücksichtigt werden muss. Welche analytischen Disziplinen in Frage kommen, worauf geachtet werden muss und was für Limitationen auftreten, finden Sie ebenfalls in der MikAlp Datenbank als Unterpunkte des Abschnitts Analytik.

Umwelt- und Gesundheitsgefahren

Aktuell laufen zahlreiche Studien und Untersuchungen zu potentiellen Gefährdungen durch Mikroplastik für Mensch und Umwelt. Langfristige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind noch nicht vollständig erforscht, aber Gegenstand intensiver Studien. Das Gefährdungspotential wird in Fachkreisen allgemein als hoch angesehen, weshalb die EU Kommission aufgefordert wurde entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Mikroplastik gilt als ein Transportmittel für Giftstoffe (durch Anlagerung und Transport) in den Organismus durch direkte Aufnahme oder Anreicherung innerhalb der Nahrungskette.

Alternativen

Da sich die Beschränkungen auf abbaustabile Polymere beziehen, stellen abbaubare Polymere eine wichtige Alternative für Industrie und Technik dar. Außerdem sind Polymere natürlichen Ursprungs ausgenommen. Tritt eine hohe Wasserlöslichkeit auf oder wenn der Kunststoff keinen Kohlenstoff enthält, können die Einschränkungen umgangen werden.